© Juan Giménez. Portada de "Cuestión de tiempo" (1983).

De Mendoza al infinito

Juan Giménez

En un sentido relato homenajeamos desde ADA al reconocido ilustrador mendocino Juan Giménez, quién falleció el pasado 2 de abril.

Por Diego Aballay

No recuerdo bien qué edad tendría –supongo que andaba entre los doce y trece años– cuando aquel vendedor ambulante subió al colectivo en el que yo viajaba. Traía una oferta de tres revistas a un precio insuperable, todas de la editorial La Urraca. Eran dos: v y una tal Fierro. Andaba corto de dinero pero hasta el precio que pedía llegaba. Repito, era un ofertón.

Mis lecturas preferidas por aquel entonces, estaban en las revistas de Columba. Sin embargo, ya había visto las portadas de Fierro en los kioscos en mi ciudad, La Plata.

Cuando abrí la bolsa comprendí el porqué de la oferta: tenían un agujero en el centro que las atravesaba de lado a lado, parecido al de una bala. “¡Puta madre, por eso eran tan baratas!”, pensé. No imaginé que en esa compra se abriría un maravilloso círculo que se completaría años más tarde.

© Juan Giménez. Página de la serie "La casta de los Metabarones", con guión de Alejandro Jodorovsky .

—

Las ambientaciones, los robots, las armas, las naves… era imposible no caer bajo el embrujo de Giménez.

—

Ojeando la Fierro –resignado y estafado– descubrí una historieta en homenaje a Héctor Oesterheld. Se trataba de un capítulo de Ernie Pike en blanco y negro, con un dibujo asombroso repleto de rayitas, manchas negras, armas ultra detalladas, soldados sucios y explosiones como jamás vi dibujadas, todo realizado por un tal Juan Giménez. Ahí mismo quedé fascinado. En las revistas de Columba había varios dibujantes increíbles que admiraba, pero Giménez tenía una fuerza especial. Para un pibe como yo, que estaba en sus primeras lecturas, era algo que marcaba un antes y un después. Entonces empecé a buscar material suyo y compré varias revistas Fierro. Así descubrí sus trabajos a color, pintados a mano con aguadas magistrales. Años más tarde supe que se trababa de tintas vinílicas. Su serie Cuestión de tiempo hizo explotar mi cerebro. Las ambientaciones, los robots, las armas, las naves… era imposible no caer bajo el embrujo de Giménez. En aquellos años yo no entendía nada sobre técnica, porque todavía no había comenzado a estudiar dibujo. Todo era un misterio y sentía que alguien como Juan había salido de otro planeta. ¿Cómo se podían meter tantas rayitas en un solo cuadrito?, ¿cómo se podía iluminar de esa manera una nave, un robot tan complejo, o una explosión en el espacio? Ese dibujante era un marciano.

Con el paso del tiempo conocí otros de sus trabajos como Basura –con guión de Carlitos Trillo– pintado en blanco y negro (más blanco que negro, porque originalmente iba a ser coloreada); Ciudad; Estrella negra; y El extraño juicio a Roy Ely.

—

Sus trabajos a color, pintados a mano con aguadas magistrales (...) Un universo en el cual volcaba su pasión por las máquinas.

—

De visita en El Aleph, una hermosa librería del centro de mi ciudad, vi el primer tomo de La Casta de los Metabarones (Ediciones B Grupo Z) en formato tapa dura –edición de lujo– y lo compré. Esa obra me deslumbró. Juan empezaba ahí lo que sería un largo camino –de ocho tomos– junto al guionista chileno Alejandro Jodorovsky. Allí lo entregó todo: sus naves híper detalladas que disfrutaba tanto diseñar; armas imposibles que nos hacían pensar que podían reventarte como un sapo; trajes complejísimos y armaduras con guiños a los samuráis japoneses; ambientaciones increíbles y todo un universo en el cual volcaba su pasión por las máquinas.

El trabajo de Juan era el de un tipo apasionado, enfocado y tenaz. Él decía –guiñando un ojo y con cara de pícaro– que le metía trabajo a las armaduras y las máquinas para que la gente no se diera cuenta de que no era bueno con la anatomía. Si esto fuese cierto –algo discutible– le agradezco que nos haya hecho volar en sus naves hacia otros mundos; que nos haya sumergido en esas historias repletas de monstruos y robots; y que nos haya hecho reflexionar sobre el propio trabajo, siempre pensando que se puede dar mucho más en un cuadrito.

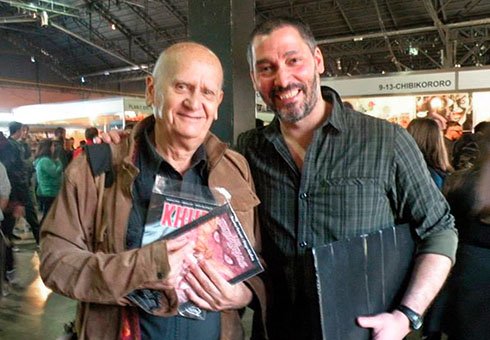

En 1998 tuve la fortuna de conocerlo –primero en Barcelona y luego en su estudio en Sitges–. Allí charlé con él, observé sus originales y sus ilustraciones. Resulta difícil no caer en los elogios cuando se piensa en su trabajo. Este artista ha dejado en todos nosotros una marca profunda como ilustradores. Su obra siempre nos guiñará un ojo desde la biblioteca y su calidez permanecerá en nuestro recuerdo, por su don de gente, su profesionalismo y su amor por el arte de contar cuadrito a cuadrito.

Palabras al espacio

A continuación Diego Allabay comparte un texto con motivo de la partida de Juan Giménez.

Diciembre de 1998. Frío acojonante. Mucho. Hondo. Un peludo y chueco muchacho con aro en la oreja izquierda camina perdido por Madrid, muerto de miedo, lleno de sueños, hasta que en una de esas calles se topa con una comiquería. Entra y, revolviendo, descubre –salida hace poco del horno– una hermosa edición de Norma que compila bocetos, dibujos, ilustraciones, estudios y muchos etcéteras más de Juan Giménez: Overload. La compra de inmediato.

Tras varios días de caminar, caminar, caminar y seguir caminando, decide tomar un tren para ir a Barcelona, donde estaba la mayoría de las editoriales que publicaban las revistas que él tanto leía.

Viaja de noche, le cuesta dormir. No para de imaginar posibilidades laborales que nunca se darán. No lo sabe aún, pero este viaje le traería algo mucho más duradero y valioso que un trabajo.

Como el tiempo sobra y la juventud también, hace lo mejor que puede hacer: vuelve a caminar. Y en este caminar por la nueva ciudad llena de magia y encanto visual, vuelve a dejarse perder por sus calles. Ahora la causalidad le pone otra comiquería enfrente: Librería Tintin. Pero ésta iba a marcar la diferencia en su viaje. Allí mira los estupendos libros hasta que de pronto presta atención a un afiche pegado en una de las paredes: “Mañana Juan Giménez firma ejemplares de Overload”.

No cae. No es posible. Mira a la chica que atiende y le pregunta si esto es mañana y si es verdad. Con una sonrisa responde que sí y agrega: “Mañana viene Juan desde Sitges. ¿Lo conoces?”.

Al día siguiente, el chueco peludo con aro en la oreja izquierda es uno de los primeros en la larga fila de fanáticos que desean una firma del dibujante mendocino. Y le toca el turno…

—Hola, Juan, soy argentino...

—¡Aaaaah! ¡Estás jodido, lo siento! (se ríe).

—¡Naaah! Hablando en serio, ¿qué estás haciendo por acá? —pregunta.

El muchacho le cuenta, le habla de su sueño de trabajar como historietista. Giménez lo escucha atentamente mientras le hace una hermosa aguada dedicada en el libro. El maestro le pasa su teléfono y le pide que lo llame mañana, porque tiene muchos contactos para pasarle, y tal vez haciendo unos llamados de su parte algo podría surgir. Le pasa el teléfono particular a un perfecto desconocido y le ofrece su ayuda. Sí.

—Hola Juan, soy Diego, el muchacho argentino...

El chico le pide si puede ir a verlo a su estudio, que él viaja hasta Sitges, que no hay problema, que sería sólo un rato, que le sobran el tiempo y los miedos, que viajaría para mostrarle su carpeta llena de dibujos, para pedirle consejo, para tratar de ver mejor hacia adelante. La respuesta es: “Venite Diego, cómo no. Te espero”.

El aprendiz llega más que puntual a Sitges. Toca el timbre. Juan lo recibe con una sonrisa y una mano extendida.

—Pasá.

Adentro todo es blanco. Hay miles de libros y revistas; discos; mesas de dibujo (por lo menos dos o tres); recipientes con tintas aguadas y pinceles; muchos pinceles; avioncitos de guerra; un submarino. Se escucha jazz de fondo y es una tarde increíble en ese pueblo con mar.

Lo que iba a ser un rato fue una de las tardes más importantes de mi vida. Hablamos durante horas. Pude ver sus trabajos, sus libros, me contó su historia. Miró mis trabajos con un respeto singular y me hizo un montón de sugerencias (no daba consejos nunca).

Llegó la hora de dejar de molestar, porque a los maestros no hay que robarles tiempo.

—Te acompaño a tomar el tren— me dijo. Y seguimos charlando por las calles de ese pueblo que es un verdadero sueño.

Nos despedimos y prometimos escribirnos, cosa que hicimos durante muchos años, siempre con el mismo aprecio y calidez.

Después hubo varios encuentros en Bs As, siempre con abrazos y sonrisas.

En una carta –porque también nos mandábamos cartas por aquel entonces– me escribió al final: “Que gastes muchos lápices”, y se dibujó sonriendo.

Sabemos que Juan fue un artista descomunal, pero también que fue una hermosa persona, un tipazo, un ser sencillo, generoso y noble de corazón. Hoy nos duele el alma. A mí, particularmente, me duele el muchacho que fui y el hombre que soy.

Me siento torpe para escribir, no es mi lenguaje. Sólo quería compartir todo lo que quise a ese gigante del que tuve la suerte de recibir palabras de aliento en muchas oportunidades. Sin referentes tan generosos como él va a faltar una parte importante en mi historia personal y creo que en la de todos.

Escribo esto porque no sé llorar, entonces lanzo estas palabras para que donde quiera que esté ahora, vuelva a saber que mi cariño sigue intacto.

Con el alma, Juan. Tus amigos dibujantes te vamos a extrañar con el alma.